[RESUMO] Um dos nomes mais influentes da política americana após a 2ª Guerra, William F. Buckley Jr., que completaria cem anos neste mês, é tema de monumental biografia. Intelectual público com atuação destacada na mídia, criador da revista National Review e de famoso programa de debate na TV, ele é considerado o criador do movimento conservador moderno. Pioneiro na crítica que apontava doutrinação ideológica de esquerda nas universidades, fez da cultura sua arena de batalha e moldou a atuação de conservadores pelo mundo, como Olavo de Carvalho no Brasil.

No início do ano passado, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) foi eleito presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, o que deixou o MEC (Ministério da Educação) preocupado.

A eleição foi mais um capítulo da ofensiva bolsonarista nessa área, que tem como um de seus eixos o ataque às universidades públicas. Olavo de Carvalho (1947-2022), principal ideólogo do movimento convervador no Brasil nas últimas décadas, foi um dos precursores dessa tendência por aqui.

Antes de Olavo e Nikolas, havia William F. Buckley Jr..Ex-aluno da Universidade Yale, nos EUA, ele criou no início dos anos 1950 o tema conservador por excelência: a caracterização das universidades como uma babilônia, fonte de corrupção espiritual e degradação moral da sociedade, a ser combatida com ira santa, numa espécie de cruzada cristã.

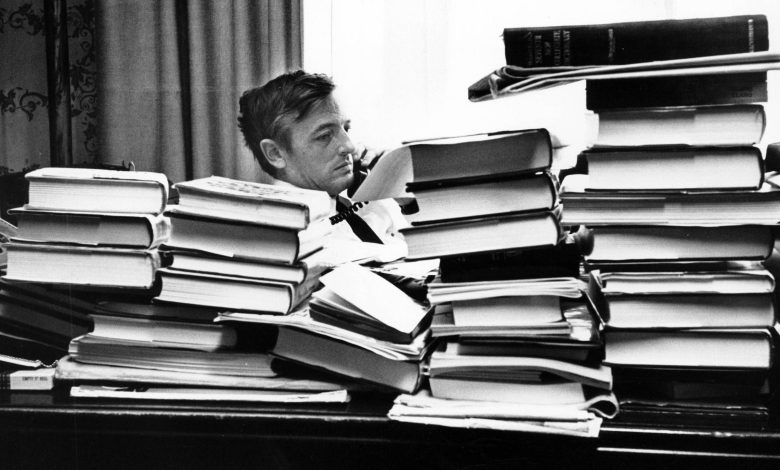

“Buckley: The Life and The Revolution that Changed America” [Buckley: A Vida e a Revolução que Mudaram a América, ainda seme dição no Brasil], livro de mais de mil páginas, descreve bem mais que a rica trajetória de seu biografado (1925-2008), que faria cem anos em 24/11.

Sam Tanenhaus, historiador do movimento conservador e autor de dois outros títulos elogiados sobre o tema, apresenta também uma radiografia minuciosa da ação da direita nos EUA desde meados do século passado e oferece pistas sobre fenômenos contemporâneos, como o trumpismo e o bolsonarismo.

O resumo mais simples é o seguinte: William Buckley Jr. foi o principal criador do movimento conservador moderno, e por “moderno” leia-se surgido no pós-Segunda Guerra Mundial. Ou, como uma vez disseram, foi o sujeito responsável por transformar o partido de Dwight D. Eisenhower, da década de 1950, no partido de Ronald Reagan, dos anos 1980.

Não é que não houvesse conservadores até então —existiam, é claro, e participavam do debate público. Mas quem estabeleceu uma genealogia histórica, agrupou princípios, costurou uma articulação intelectual e política e inaugurou um senso de movimento foi Buckley. Esse é um consenso estabelecido na historiografia, e é desse ponto que o livro parte.

A criação de um precedente

Bill, como era conhecido pelos amigos próximos, foi antes de tudo um bon-vivant. Gostava de viagens, boa comida e era apaixonado por velejar. Foi ainda na primeira infância, quando estudava no St. John’s Beaumont, um colégio interno católico na Inglaterra, que se encantou pelo “poder misterioso da liturgia e do ritual”: sobretudo a missa em latim e o poder estético e místico da cerimônia de eucaristia da Igreja Católica tradicional.

Para Tanenhaus, Buckley se via quase como um “aristocrata católico espanhol”, filho espiritual de Ortega y Gasset, um de seus heróis intelectuais. O problema é que teve o azar de nascer do outro lado do Atlântico e na época errada.

Se hoje o governo Trump ataca as universidades nos EUA, o precedente da manobra surgiu em 1951, quando Buckley, então com 25 anos, publicou “God and Man at Yale”, seu livro mais famoso, dos 50 que lançou ao longo de sua trajetória como intelectual público e como o rosto mais famoso do conservadorismo norte-americano.

O argumento principal da obra? Yale estava corrompendo os valores cristãos de seus alunos e doadores, pois abraçava uma ideologia secularista que contaminava a cultura dos EUA como um todo. O prefácio de “God and Man at Yale” sintetiza a visão de seu autor: “O duelo entre o cristianismo e o ateísmo é o mais importante do mundo. E acredito que a luta entre o individualismo e o coletivismo é a mesma luta, apenas reproduzida em outro nível”.

No auge de sua produção jornalística, Buckley escrevia três colunas semanais, publicadas em pelo menos 360 veículos. Foi ainda o idealizador e apresentador de “Firing Line” por 33 anos, de 1966 a 1999, na TV norte-americana.

O programa popularizou o formato de debates políticos que conhecemos, com convidados de varaidos espectros políticos, como Jesse Jackson, uma das lideranças do movimento negro pelos direitos civis nos EUA, e Carlos Lacerda, o lendário político conservador barsileiro. Curiosamente, levando-se em conta a ideologia antigoverno de Buckley, “Firing Line” foi exibido durante a maior parte do tempo na PBS, a emissora pública dos EUA.

Ele também ganhou dimensão popular pelos confrontos com o escritor Gore Vidal, ao longo de 10 debates televisionados durante as eleições de 1968, que se tornaram históricos e quase terminaram em agressão física. Essa história é contada no documentário “Melhores Inimigos”, de Robert Gordon e Morgan Neville, lançado em 2015.

Alguém que se posiciona na frente da História e grita “Pare!”

A criação mais importante de Buckley, contudo, ocorreu em 1955, quando fundou a National Review, revista que por muitas décadas foi o principal centro intelectual do movimento conservador nos EUA. Ele fez da mídia seu campo de batalha, no qual as elites intelectuais eram o principal inimigo. Incluía nesse grupo jornalistas, acadêmicos, editores, comentaristas políticos, funcionários públicos, pessoas envolvidas com as artes e o setor cultural, além de diversos membros das mais variadas profissões liberais.

A ideia era que a National Review fosse uma revista séria, inteligente, espirituosa, que “obrigasse os formadores de opinião a respondê-la, nem que fosse para discordar”. E a discordância, claro, por si só já seria notícia.

No primeiro número foi publicado um editorial até hoje muito citado, escrito pelo próprio Buckley, que funcionava como uma carta de intenções. O texto definia o conservador como “alguém que se posiciona na frente da história e grita ‘Pare!’”.

A revista adotou uma tática que funcionou por muitos anos como a cola responsável pela aglutinação do movimento, a estratégia chamada de “fusionismo”: a soma de conservadorismo com defesa radical do livre mercado, tendo o anticomunismo como elemento de combustão.

Trumpismo: ruptura ou continuidade?

Muitos hoje se perguntam se Buckley teria feito oposição a Donald Trump, ou se teria jurado lealdade ao rei. Esse é um exercício fútil talvez, e sem dúvidas anacrônico, ainda que intelectualmente divertido. Como é sempre difícil trabalhar com esse tipo de hipótese, podemos pelo menos afirmar aquilo que ele fez de fato, quer dizer, suas posições em relação ao contexto de sua própria época.

É ingênuo argumentar que a sofisticação de Buckley o repeleria da vulgaridade e belicosidade do trumpismo. Quando esteve diante do macarthismo, um fenômeno político e cultural com traços análogos, Buckley não somente não se afastou, como nadou de braçada: fez questão de se tornar o seu principal fiador intelectual e entusiasta nos círculos sociais e políticos de mais prestígio, que a princípio tinham alguma resistência ao populismo do movimento de repressão política a pessoas de esquerda capitaneado pelo senador Joseph McCarthy.

Ao longo dos oito anos de governo Reagan, a despeito de toda a retórica presidencial hostil à ação governamental, nenhum programa relevante da burocracia federal foi eliminado, para o lamento de Buckley. Então é difícil, muito difícil, pensar que ele não aprovaria a ofensiva trumpista às universidades, com cortes agressivos de verbas e perseguição a “esquerdistas e traidores”, medidas defendidas abertamente em “God and Man at Yale” antes de virarem modinha, é bom lembrar.

Formulando em outros termos: o trumpismo é continuação e desdobramento do movimento criado nos anos 1950 por Buckley, ou uma ruptura e radicalização desse processo?

Há pelo menos duas escolas de interpretação a respeito. Há quem prefira enxergar uma ruptura, porque Buckley teria atuado como um guardião, impedindo que o movimento conservador fosse contaminado por suas correntes mais tóxicas, antissemitas, racistas e conspiracionistas de toda sorte.

Por outro lado, há interpretações historiográficas mais críticas, como a de David Austin Walsh, por exemplo, que apontam como o movimento liderado pela National Review jamais deixou de manter contato com a extrema direita, ainda que de modo discreto e por baixo do pano.

Mais importante que as visões políticas de Buckley, argumentam alguns, era a forma com a qual ele as expressava, incluindo as estruturas, política e midiática, que construiu para tal objetivo.

Ronald Reagan uma vez lhe ofereceu o posto de embaixador dos EUA na ONU, algo semelhante à oferta do Ministério da Cultura ou da Educação a Olavo de Carvalho, feita por Jair Bolsonaro assim que assumiu a presidência, em 2019. Tanto Buckley quanto Olavo recusaram os cargos. A posição de prestígio como intelectual da corte pareceu a ambos muito mais interessante, algo que dá o que pensar, aliás.

Para Sam Tanenhaus, Buckley foi o grande responsável pela transformação da política contemporânea numa arena em que uma eterna guerra cultural é disputada. Foi o sujeito que afirmou que era “preferível viver numa sociedade governada pelos primeiros 2.000 nomes da lista telefônica de Boston do que numa sociedade governada pelos 2.000 membros do corpo docente da Universidade Harvard”.

A ideia dele era que a National Review fizesse com que seus argumentos, até então circunscritos aos grupos conservadores, furassem enfim essas bolhas e chegassem primeiro aos progressistas e, na sequência, ao restante da sociedade. Segundo essa métrica, podemos afirmar que chegou muito mais longe do que ele próprio jamais sonhou.

É provável que Nikolas Ferreira não saiba quem foi Buckley, mas se não fosse pelo americano jamais teria havido na cultura brasileira o olavismo —e muito menos a sua principal consequência política por aqui, o bolsonarismo. Como já dizia um outro conservador do século passado, “as ideias têm consequências”.

Veja mais em Folha de S. Paulo